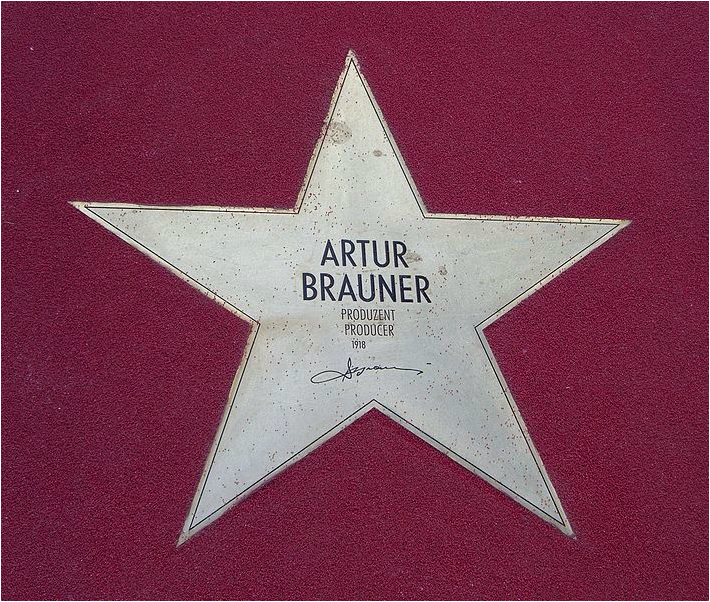

Artur Brauner und seine "Filme gegen das Vergessen"

Einführung: Der Produzent und sein Gelübde

Artur Brauner (1918-2019) gehört mit seiner 1946 in Berlin gegründeten und bis heute bestehenden Produktionsfirma Central Cinema Company (CCC) und den zugehörigen Filmateliers in Berlin-Spandau [BILD] zu den bekanntesten Produzenten des westdeutschen Nachkriegskinos. Von Beginn an setzte die CCC auf ein breit gestreutes Programm: Dazu gehörten schnell produzierte Komödien wie MAHARADSCHA WIDER WILLEN (1950), Problemfilme wie SÜNDIGE GRENZE (1951), auf Prestige zielende Literaturverfilmungen wie Die Ratten (1955), populäre Schlagerfilme wie LIEBE, TANZ UND 1000 SCHLAGER (1955) oder Remakes von Erfolgen des Weimarer Kinos wie MÄDCHEN IN UNIFORM (1958). In den 1960er Jahren reagierte Brauners CCC auf die Krise der Filmindustrie einerseits mit Genre-Zyklen wie der Mabuse- oder der Edgar-Wallace-Reihe, andererseits mit aufwändigen Historienfilmen wie DIE NIBELUNGEN (1966-67). Artur Brauner gehörte zu den Pionieren einer Internationalisierung der westdeutschen Produktion, indem er transatlantische Kontakte knüpfte, zahlreiche Remigranten engagierte und Ko-Produktionen mit west- sowie auch osteuropäischen Partnern anschob. Der gesellschaftliche Erfolg Brauners war keineswegs vorgezeichnet: Denn 1945/46 war er mit seiner Familie als sogenannte Displaced Person nach Berlin gekommen, auf der Flucht vor antisemitischen Übergriffen im Nachkriegspolen und mit der Hoffnung auf ein besseres Leben in den USA oder in Palästina. Die Familie Brauner war 1939 noch rechtzeitig vor der Schließung des Ghettos aus Łódź geflohen und unter abenteuerlichen Bedingungen ins sowjetische Exil entkommen. Nach Ende des Krieges war das „Land der Täter“ für die allermeisten Displaced Persons nur eine Transitstation. Doch Artur Brauner blieb und ihm gelang als einem der Wenigen in der Gesellschaft des sogenannten „Wirtschaftswunders“ ein rasanter Aufstieg. Gegen Ende seines langen Lebens sprach Artur Brauner immer wieder von einem „Gelübde“, das er mit seinen Filmen erfüllen musste: Gemeint war die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, in deren Dienst Artur Brauner zahlreiche seiner Produktionen stellte. Die CCC zählt heute 24 ihrer Produktionen zu den sogenannten „Filmen gegen das Vergessen“, wobei man dies noch erweitern könnte. Der größere Teil dieser Filme entstand seit den 1980er Jahren, den Beginn markierte aber mit MORITURI schon 1948 einer der allerersten Filme der CCC. WUNDERKINDER von 2011 war der letzte von Artur Brauner selbst produzierte „Film gegen das Vergessen“, seine Tochter Alice Brauner setzt das Werk ihres Vaters aber mit Filmen wie AUF DAS LEBEN! von 2014 fort.

Warum Jüdisches Filmerbe? Das Vermächtnis

Jahrzehntelang war Brauner, der von den Berlinern den Spitznamen „Atze“ bekam, vor allem als Ikone des Boulevards bekannt. Erst seit den 1990er Jahren wird Artur Brauner auch in der breiten Öffentlichkeit als Holocaust-Überlebender wahrgenommen, der sich auf besondere Weise für die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus eingesetzt hat. Das war auch ein Effekt des internationalen Erfolgs von Filmen wie BITTERE ERNTE, HANUSSEN oder HITLERJUNGE SALOMON, nachdem gerade seine frühen Filme oft nur wenig Resonanz gefunden hatten. Entscheidend war dafür aber auch ein in verschiedenen Formen und durch mehrere Institutionen erfolgender Prozess der Kanonisierung und Historisierung: Denn seit 1989 wurde der damals schon auf ein Lebenswerk zurückblickende Produzent durch eine Reihe von Retrospektiven und Ausstellungen gewürdigt, die zunehmend (auch) seine Filme über die Opfer des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt rückten. Insbesondere ist hier die von Claudia Dillmann kuratierte Ausstellung Artur Brauner und die CCC zu nennen, die 1990 vom Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main gezeigt wurde. In deren Folge entstand auch das Artur-Brauner-Archiv, in dem heute die Produktionsunterlagen der CCC für wissenschaftliche Forschung zugänglich sind. In den folgenden Jahren sorgte Artur Brauner dafür, dass seine „Filme gegen das Vergessen“ wieder zugänglich sind und es bleiben: Sie können heute unter anderem im Visual Center der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem sowie in der Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin gesichtet werden [BILD]. Darunter auch Filme wie DER GEHETZTE oder DER DAUNENTRÄGER, die Brauner nach 1990 in Koproduktion mit postsowjetischen Staaten realisierte und die ansonsten kaum zugänglich sind.

Die Daten

An dieser Stelle wurden zu Artur Brauner und seinen „Filmen gegen das Vergessen“ nicht nur filmographische Angaben versammelt, sondern auch Daten zu den Retrospektiven, Ausstellungen und Sammlungen, durch die sich dieses Korpus als Vermächtnis von Artur Brauner herausgebildet hat und fortgeschrieben wurde. Außerdem wurden eine Reihe von Publikationen erfasst, darunter wissenschaftliche Texte über die Filme sowie biographische Darstellungen.

Vorschau

"Le passé dans le présent" : les films du producteur Artur Brauner et les schémas narratifs dominants des films allemands sur le génocide des Juifs d'Europe.

Artur Brauner – Der Produzent als Grenzgänger und Brückenbauer

Artur Brauner und die CCC: Filmgeschäft, Produktionsalltag, Studiogeschichte 1946-1990

Artur Brauner und die CCC: Filmgeschäft, Produktionsalltag, Studiogeschichte 1946-1990

Ausgeblendet / Eingeblendet - Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik

Ausgeblendet/Eingeblendet. Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik

Babi Jar - Das vergessene Massaker

Regie: Rentner, Lutz